Fehden

Fehden zwischen Graf Amadeus VI. von Savoyen („Grüner Graf“ ) und Peter V. von Turn, Freiherr mit Stammsitz Niedergesteln (VS). Adelige aus dem Wallis und dem Berner Oberland ergriffen Partei für die eine oder andere Seite.

Die Landmauer von Gamsen wurde zwischen 1352 und 1355 errichtet.

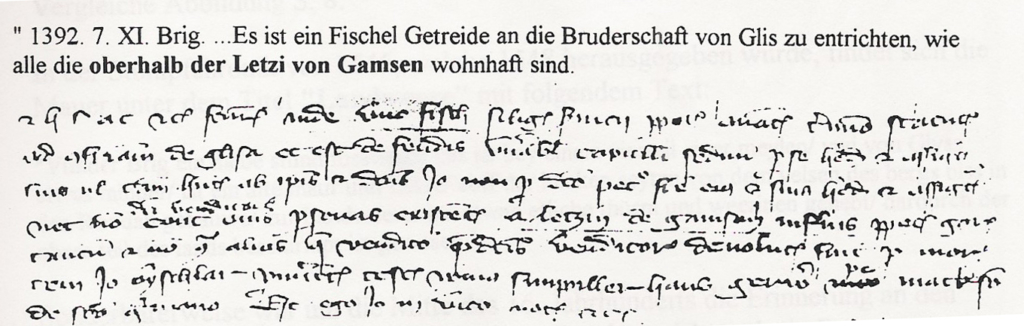

Es gibt für diese Datierung keine Beweise. Die Archäologen können nur belegen, dass es ein Bau aus dem 14. Jahrhundert ist. Erstmals ist die Landmauer 1392 schriftlich erwähnt. Die genaue Eingrenzung ergibt sich durch historische Schlussfolgerungen.

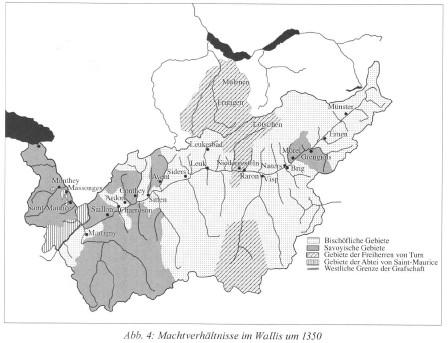

Im 13. und 14. Jahrhundert gab es Vorstösse von grösseren Adelsgeschlechtern in den Alpenraum. Im Zentrum der Begehrlichkeiten standen die Pässe. Bekannt sind die Interessen der Habsburger am damals neu eröffneten Gotthardpass und die damit verbundenen politischen Auseinandersetzungen (Fehden, Bund von 1291). Weniger bekannt ist, dass sich im westlichen Alpenraum ähnliche Prozesse abspielten. Die Herren der westlichen Pässe waren die Savoyer. Diese hatten sich im 11. Jahrhundert im Unterwallis festgesetzt. Sie waren die Schutzherren der Abtei St. Maurice und besassen im Unterwallis viel Grundbesitz. Der grosse St. Bernhard war unter ihrer Kontrolle. Im 13. und 14. Jahrhundert versuchten sie auch Einfluss auf den Simplon zu nehmen, auf jenen Pass, der im 13. Jahrhundert eine Blütezeit erlebte. Diese Interessenslage hatte eine aggressive Expansionspolitik in Richtung Oberwallis zu Folge.

Während in den Kämpfen des 13. Jahrhunderts gegen die Zähringer und gegen Savoyen der Bischof und die Landleute gemeinsam kämpften, ergab sich im 14. Jahrhundert eine neue Konstellation: den Savoyern gelang es, den Bischof auf ihre Seite zu ziehen. Bischöfe aus ihrem Geschlecht (Eduard von Savoyen) oder solche, die ihre Interessen vertraten (Witschard Tavel), regierten das Land.

Während in den Kämpfen des 13. Jahrhunderts gegen die Zähringer und gegen Savoyen der Bischof und die Landleute gemeinsam kämpften, ergab sich im 14. Jahrhundert eine neue Konstellation: den Savoyern gelang es, den Bischof auf ihre Seite zu ziehen. Bischöfe aus ihrem Geschlecht (Eduard von Savoyen) oder solche, die ihre Interessen vertraten (Witschard Tavel), regierten das Land.

Ähnlich wie in der Innerschweiz ergaben sich für die Walliser in dieser Situation genau zwei Möglichkeiten: Sie konnten sich unter den Schutz von mächtigen Adeligen stellen oder Bündnisse schliessen. Tragisch war, dass sich die Zenden nicht zu einer einheitlichen Strategie durchringen konnten, sondern getrennte Wege gingen, was zu einer bürgerkriegsähnlichen Situation führte.

Die Zenden Raron und Leuk setzten auf die Hilfe des Kaisers. Die obersten Zenden (Brig, Mörel, Goms) schlossen dagegen um die Mitte des 14. Jahrhunderts Verträge mit den Ursern und Urnern . Beim Bündnis der Waldstätte mit Zürich im Jahre 1351 wurde ein Hilfskreis festgelegt, der das Goms bis zum Deischberg mit einbezog.

Als Bischof Witschard Tavel den Grafen von Savoyen 1352 zum Landeshauptmann ernannte, spitzte sich die Lage zu. Es kam zu einem Feldzug von Amadeus, genannt der grüne Graf, gegen das Wallis. Die Zenden Siders, Raron und Visp unterwarfen sich, die obersten Zenden jedoch nicht.

In dieser dramatischen Situation entstand die Landmauer von Gamsen als Verteidigungsbau gegen die Savoyer. Es waren gleichzeitig jene Jahre, in denen in den obersten Zenden Johann von Attinghausen, Landamman von Uri, viel zu sagen hatte. 1354 wurde dieser Johann in Urkunden als „Rektor des Landes Wallis oberhalb von Visp“ bezeichnet.

Die Entscheidungsschlacht gegen die Herren von Savoyen, mit einem Sieg der Oberwalliser, fand 1388 in Visp statt (und nicht an der Landmauer). Man geht heute davon aus, dass die Walliser einen Kampf Mann gegen Mann bevorzugten gegenüber einer Verteidigung hinter einer Mauer.

Fehden zwischen Graf Amadeus VI. von Savoyen („Grüner Graf“ ) und Peter V. von Turn, Freiherr mit Stammsitz Niedergesteln (VS). Adelige aus dem Wallis und dem Berner Oberland ergriffen Partei für die eine oder andere Seite.

Erfolgreicher Feldzug von Graf Amadeus VI. in die Landschaft Wallis. Besetzung der Stadt Sitten.

Im Abwehrkampf der Zenden kam es zu Uneinigkeiten. Die oberen Zenden wollten ihre Unabhängigkeit mit Hilfe der Waldstätte zurückgewinnen. Die unteren Zenden (Sitten, Siders, Leuk, Raron und Visp) zählten auf die Hilfe des deutschen Kaisers Karl IV. (Bittgänge 1354).

Die obersten Zenden, Goms, Mörel und Naters errichteten in Zusammenarbeit mit den Waldstätten die Sperrmauer von Gamsen. Es gibt für diese Datierung keine Beweise. Die Archäologen können nur belegen, dass es ein Bau aus dem 14. Jahrhundert ist. Erstmals ist die Landmauer 1392 schriftlich erwähnt. Die genaue Eingrenzung ergibt sich durch historische Schlussfolgerungen.

Nach verschiedenen Fehden, Überfällen, Kriegszügen und Schlachten kam es zur Entscheidungsschlacht zwischen den Grafen Amadeus von Savoyen und den vier oberen Zenden. (Schlacht am Blauen Stein / Mannenwittwoch von Visp 1388). Sieg der Zenden.

Othmar Kämpfen und Heli Wyder stiessen auf eine sehr alte, wahrscheinlich in einem Dokument – «a fortalicia seu barreria de Gamsen superius» – von der Gamsner Mauer aufwärts: Archiv des Domkapitels Sitten, Minutar A 43, Seite 99.

Dokument

Bei einem Landkauf der Familie Stockalper wird die Talsperre 1536 als «Landmüren» bezeichnet.

Auf zwei Walliser Landkarten, welche beide von Sebastian Münster gedruckt wurden, erkennt man zwischen Brig und Visp eine Mauer beschriftet mit „Am Gestein“. Man sieht darauf deutlich ein Tor und Zinnen. Die Karten sollen auf Vorlagen von Johann Schallbetter zurückgehen. Karte

Das erste Amt, das der junge Kaspar Stockalper nach der Rückkehr nach Brig übernimmt, ist noch kein politisches, sondern eine Polizeifunktion: Er wird Kommissär der Pestwache bei der alten Landmauer in Gamsen, jener mittelalterlichen Talsperre westlich von Brig, wo wie auf den Pässen und den anderen Zugängen zur Seuchenbekämpfung der Verkehr kontrolliert wird. Bei Verdacht muss Stockalper Waren und Reisende zurückhalten und mehrere Wochen in Quarantäne nehmen.

Zwei weitere Dämme aus den Jahren 1686 und 1757-64 leiten die Gamsa im obersten Teil des Schuttkegels weg von der Landmauer.

Seit Chorherr Anne-Joseph de Rivaz das Bauwerk um 1825 als Letzimauer gegen Savoyen erkannt hatte, bestehen über die historische Bedeutung der Mauer keine Zweifel.

Aus dem 19. Jahrhundert existieren mehrere präzise Zeichnungen, u.a. diese von Wilhelm Ritz, Zeichnungslehrer am Kollegium Brig. (Er ist ein Bruder des bekannten Malers Raphael Ritz). Die Zeichnung wurde 1856 im „Anzeiger für Schweizerische Geschichte und Altertumskunde“ veröffentlicht. Zeichnung

Emil Wick verfasst 1864 eine wissenschafltiche Arbeit. Bericht

Nachdem sich Paul Heldner während Jahrzehnten für die Gamsenmauer eingesetzt hatte, gelang es ihm in den 50er-Jahren, den Archäologen Louis Blondel zu überzeugen, die Mauer archäologisch zu untersuchen. Dieser Bericht, welcher u.a. in der Vallesia 1958 erschien, war die Voraussetzung für alle weiteren Sanierungsschritte. Bericht

Prof. Dr. Werner Meyer schreibt 1981: „Die Gamsenmauer ist die einzige Wehranlage ihrer Art, von der zusammenhängende Bauteile bestehen“. Im Auftrag des Oberwalliser Heimatschutzes verfasste Werner Meyer (Burgenmeyer) 1981 ein Gutachten, in dem er «unbedingte und wirkungsvolle Massnahmen» für den Erhalt der historisch bedeutsamen Sperrmauer forderte: «… Die Gamsenmauer ist in ihrer Bauweise jedenfalls dem Mittelalter zuzuschreiben, auch wenn die Möglichkeit einer frühgeschichtlichen Vorläuferanlage nicht von vornherein ausgeschlossen werden darf. Sie reiht sich in die Gruppe jener Bauwerke ein, die mit der Entstehung und Ausweitung der Eidgenossenschaft und ihrer Zugewandten aufs engste verknüpft sind. Leider haben sich von den Letzinen des zentralen Alpenraumes — abgesehen von isoliert stehenden Wehrtürmen (Morgarten und Rothenturm) — nur ganz geringe Mauerspuren erhalten.

Der Verein Pro Historia Glis übergibt 1990 einer Arbeitsgruppe den Auftrag, die Landmauer zu retten.

Die Mauer wird 1992 von der ETH Zürich vermessen.

lm Auftrag des Staatsrates des Kantons Wallis klärte Louis Carlen ab, wer Eigentümer und somit für die Sanierung zuständig ist. Er ging von vier möglichen Besitzern aus, nämlich: Private, Bezirk respektive Zenden Brig, Kanton Wallis oder Gemeinde Brig-Glis als Rechtsnachfolgerin der alten Gerneinde Glis. Louis Carlen kam dabei nach gründlicher Analyse zum Schluss, dass sowohl die Munizipalgemeinde Brig-Glis als auch der Staat Wallis (für den Abschnitt Rotten-Kantonsstrasse) Eigentümer seien.

Der kantonale Heimatschutz führt 1994 Sondiergrabungen durch.

Stiftungsurkunde unterzeichnet – Die Voraussetzung für die Restaurierung der Landmauer sind geschaffen.

Die «Pro Historia Glis» hat in ihren Bemühungen um die Rettung der «Landmura» ein wichtiges Teilziel erreicht: Am Montag unterzeichneten die interessierten Partner die Stiftungsurkunde «Alte Landmauer». Der Präsident des Stiftungsrates, Dr. Sigmund Widmer, Zürich/Raron, und Rolf Escher, Stadtpräsident von Brig-Glis, würdigten in kurzen Worten das Zustandekommen der Stiftung.

Mit dem Beschluss vom 18. Oktober 1995 hat der Staatsrat des Kantons Wallis die Unterschutzstellung der Landmauer beschlossen und entsprechende Subventionen zugesichert.

1996 erfolgen die ersten Sanierungsarbeiten an der Mauer.

1996 erfolgte die Unterschutzstellung durch die eidgenössische Denkmalpflege. In diese Unterschutzstellung wurden alle über- und unterirdischen Teile der Mauer einbezogen

Am 28. Februar 1998 war ein erstes Mauerstück saniert.

Das Bundesamt für Kultur hat die Landmauer Gamsen am 31. Mai 1999 als Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung mit der Geschäftsnummer 352-VS-0106/00 eingestuft.

Jahresversammlung der «Pro Historia Glis» mit Besichtigung der Landmauer.

Der beharrliche Kampf um den Erhalt und die Restauration der Landmauer hat sich gelohnt. Die Genugtuung stand den Mitgliedern der «Pro Historia Glis» und den mitinteressierten Teilnehmern ins Gesicht geschrieben. Die «Inspektion» der historisch bedeutsamen Letzi stand im Zusammenhang mit der Jahresversammlung der «Pro Historia Glis». Einleitend der Besichtigung sprach Dr. Sigmund Widmer. Der Präsident der «Stiftung Landmauer Gamsen» liess die Hürden nicht unerwähnt, die anfänglich den «Rettern » der historischen Talsperre im Weg standen.

Damit sind gut zwei Drittel der vorgesehenen Restauration ausgeführt, was einen Aufwand von rund 600 000 Franken erfordert.

Am 11. August 2003 stirbt Dr. Sigmund Widmer (1919-2003) im Spital von Visp. Seine Wahlheimat verdankt ihm die Rettung der Landmauer Gamsen, deren Stiftung der Historiker als Präsident vorstand.

Die restaurierte Landmauer Gamsen wird eingeweiht. Geschichte und Natur im Einklang

Am Freitag, den 21. September 2012 war der grosse Tag für die Stiftung «Landmauer». Die Suste bei der Landmauer in Gamsen wurde feierlich eröffnet. Die alte Suste ist Teil der historischen Landmauer in Gamsen (14. Jahrhundert) und war nur noch als Ruine erhalten. Nun bietet sie Raum für Veranstaltungen und Ausstellungen.

Der Bergdruck von Westen her wird immer stärker. Die Mauer droht beim Teil Suste bis Escherlihubel einzustürzen. Der Kernteil fehlt und auch der östliche Mauerteil ist nicht mehr vorhanden. Im August liefert die Stiftung ein Dossier mit entsprechenden Unterlagen an Bund und Kanton, das auf die Instabilität der Mauer hinweist. Bund und Kanton ignorieren unsere Vorschläge.

Paul Heldner wird in seinem 87. Lebensjahr in die ewige Heimat abberufen. Er gründete den Verein „Pro Historia Glis“ und hat sich erfolgreich während Jahrzehnten für den Erhalt der Landmauer Gamsen eingesetzt. Zum Bericht: Paul Heldners langer Kampf um die Rettung der Landmauer

An der Stifterversammlung vom 30. Juni 2017 werden Statuten für eine Vereinsgründung „Freunde der Landmauer“ genehmigt. Somit ist der Verein gegründet.

Stiftung Landmauer Gamsen

Gliserallee 224

3902 Glis

© Copyright

Landmauer Gamsen

powered by BAR Informatik

Diese Website verwendet Cookies um Ihnen das beste Erlebnis auf der Website zu bieten. Durch die Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden.

OKMehr InformationenWir können Cookies anfordern, die auf Ihrem Gerät eingestellt werden. Wir verwenden Cookies, um uns mitzuteilen, wenn Sie unsere Websites besuchen, wie Sie mit uns interagieren, Ihre Nutzererfahrung verbessern und Ihre Beziehung zu unserer Website anpassen.

Klicken Sie auf die verschiedenen Kategorienüberschriften, um mehr zu erfahren. Sie können auch einige Ihrer Einstellungen ändern. Beachten Sie, dass das Blockieren einiger Arten von Cookies Auswirkungen auf Ihre Erfahrung auf unseren Websites und auf die Dienste haben kann, die wir anbieten können.

Diese Cookies sind unbedingt erforderlich, um Ihnen die auf unserer Webseite verfügbaren Dienste und Funktionen zur Verfügung zu stellen.

Da diese Cookies für die auf unserer Webseite verfügbaren Dienste und Funktionen unbedingt erforderlich sind, hat die Ablehnung Auswirkungen auf die Funktionsweise unserer Webseite. Sie können Cookies jederzeit blockieren oder löschen, indem Sie Ihre Browsereinstellungen ändern und das Blockieren aller Cookies auf dieser Webseite erzwingen. Sie werden jedoch immer aufgefordert, Cookies zu akzeptieren / abzulehnen, wenn Sie unsere Website erneut besuchen.

Wir respektieren es voll und ganz, wenn Sie Cookies ablehnen möchten. Um zu vermeiden, dass Sie immer wieder nach Cookies gefragt werden, erlauben Sie uns bitte, einen Cookie für Ihre Einstellungen zu speichern. Sie können sich jederzeit abmelden oder andere Cookies zulassen, um unsere Dienste vollumfänglich nutzen zu können. Wenn Sie Cookies ablehnen, werden alle gesetzten Cookies auf unserer Domain entfernt.

Wir stellen Ihnen eine Liste der von Ihrem Computer auf unserer Domain gespeicherten Cookies zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen können wie Ihnen keine Cookies anzeigen, die von anderen Domains gespeichert werden. Diese können Sie in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers einsehen.

Wir nutzen auch verschiedene externe Dienste wie Google Webfonts, Google Maps und externe Videoanbieter. Da diese Anbieter möglicherweise personenbezogene Daten von Ihnen speichern, können Sie diese hier deaktivieren. Bitte beachten Sie, dass eine Deaktivierung dieser Cookies die Funktionalität und das Aussehen unserer Webseite erheblich beeinträchtigen kann. Die Änderungen werden nach einem Neuladen der Seite wirksam.

Google Webfont Einstellungen:

Google Maps Einstellungen:

Google reCaptcha Einstellungen:

Vimeo und YouTube Einstellungen:

Sie können unsere Cookies und Datenschutzeinstellungen im Detail in unseren Datenschutzrichtlinie nachlesen.

Datenschutzerklärung